木材博士Dr.矢田の

建築士のための木材講座

第5回 木材の木取りと木使いの作法

今回は、丸太を製材して種々の寸法・形状の材料を取り出す「木取り」とそれを建築に使う際の「作法」について、主なものを整理する。この分野は長い伝統があって用語も難解なものが多いが、我慢いただきたい。

(1) 木取りと木使いの作法

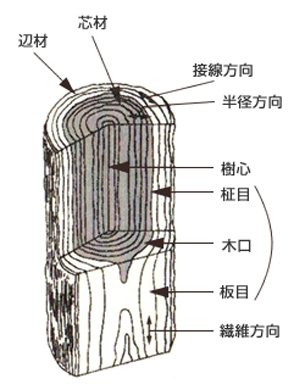

木材の各部の名称を図1に示す。なお、心材は赤身(あかみ)、辺材は白太(しらた)とも呼ぶ。両者に強度や収縮性の違いはないが、耐朽性には著しい差がある(辺材は、樹種を問わず腐朽・虫害を受けやすい)。この他、下記のような木材用語があるので、木使いの作法とともに説明する。

元と末

樹幹の中で地面側を元(もと)、梢側を末(すえ)と呼ぶ。在来軸組み工法の柱も元を地面側、末を天井側に配置する。天地を間違えると逆木(さかぎ)と呼ばれてしまう。なお、元と末では丸太の直径が異なるので、小径木から正角を製材すると末に近い部分の角に丸みが出る場合がある。建築現場では、土台に丸みの大きいヒノキ正角を見かけるが、これは間違っている。ヒノキといえども辺材は耐朽性がないので、辺材の多い丸み材は土台に適さない (写真1)。やはり、土台には耐朽性の高い心材製品を使いたい。

木材の継手(腰掛け鎌継ぎ等)加工において、昔から竿は末口に竿受けは元口に作る「送り継ぎ」の習わしがあった。現在の機械プレカット時代では、この習慣が失われている。

図1 木材の断面と名称

生節と死節

製材品の側面に現れる節のうち、生きている枝の付け根は周囲組織との連続性があるので生節、枯れ枝の付け根は周囲組織との連続性がないので死節と呼ぶ。枯れ枝がそのまま残留しているとき、その付け根付近が幹の成長によって巻き込まれて死節が形成される。真壁造の住宅建材の場合、節の有無や現れ方は品質評価に大きな影響を与える(無節、上小節など)。最近は、火災に対する安全性確保の観点から木質構造体も耐火・防火試験が行われるようになったが、節(とくに死節)の存在は「燃え抜け」と深い関わりがあるので注意が必要である。

写真1 丸みの大きいヒノキ土台角の腐朽劣化

(辺材が優先的に腐朽してしまう)

心持ちと心去り

製材品において樹心を含む材料は心持ち材、樹心を含まない(樹心を外して製材した)材料は心去り材と呼ぶ。前者は、後者に比較して乾燥による変形や干割れ(ひわれ)が激しい。これを予防するため、未乾燥の心持ち柱はしばしば「背割」される。

目切れ

顕微鏡で観察すると木材は細長い紡錘形中空細胞の集束体なので、細胞配列と平行に製材された場合を目切れのない材料、細胞を斜めに断ち切るように製材された材料を目切れ材と呼ぶ。断面が小さくなればなるほど目切れによる強度低下が顕著になるので、とくに根太材は目切れに注意しなければならない (写真2)。

写真2 目切れによる根太の折損

背と腹

古民家の小屋組みの梁を見ると、曲がりくねったマツ材が使われている。このような水平構造部材は、むくりを見て凸側(これが背)を上に、凹側(これが腹)を下にしてアーチ状に据え付ける。すなわち、「背に腹は代えられない」。

板目と柾目

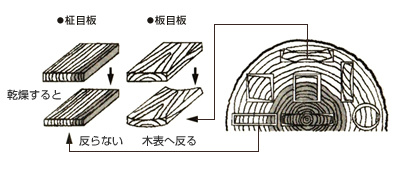

製材は未乾燥の丸太を対象に行われる。その際の基本的な木取りと、その後の乾燥による収縮の仕方を図2に示す。通常の製材では板目材が多く生産され、柾目材は少数しか生産されない。なお、板目材のうち樹皮側の表面を木表(きおもて)、樹心側の表面を木裏(きうら)と呼ぶ。板材は、乾燥すると次のように収縮する。

・板目材:板という漢字は反る木と書く。乾燥すると収縮して屋根瓦状の幅反りを生じる。

・柾目材:柾という漢字は正しい木と書く。乾燥すると収縮するが、幅反りは生じない。

図2 木材の木取りと乾燥時の収縮の様子

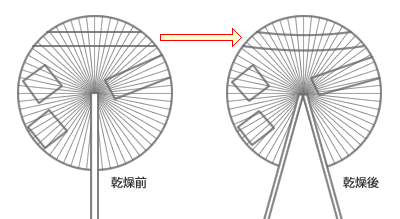

乾燥時に板目材が反る理由は図3を見れば明らかである。丸太横断面において乾燥に伴う収縮は円周方向(接線方向)に進むからである。

板目材を使用する時、日本では一部の特殊用途を除き、木表を表にして使う。その方が美しく、ささくれが出にくいからである。玄関で靴を脱ぐ習慣のない国々では、床板は木裏を表にして使う事例が多い。それぞれ一長一短があるので一概に決めつけることはできないが、両者を区別することなく(混在させて)並べることは避けたい。見栄えが悪いばかりでなく、平坦性が失われてしまうからである。

図3 乾燥時の変形の様子(扇子を閉じるように変形)

(2)その他

「奇跡の地球物語」がある。その中で筆者は、「檜~美しく強き千年樹~」(8月26日放映)の監修をしたが、宮大工の棟梁(小川三夫氏)が紹介した口伝「木は方位のまま使え」は興味深い。千年もの超長寿命の建物を造るためには、「柱はヒノキを使い、樹木が生まれ育った方位のまま配置せよ」と言うのである。現在、一般の建造物でこれを実践することは不可能に近いが、古代の技術が「法隆寺を代表とする世界最古の木造建築物群(現存)」を造り出したことは紛れもない事実である。 木造の長寿命化(維持管理システム含む)が叫ばれる今こそ、温故知新が必要ではないか?

プロフィール

矢田 茂樹(ヤダ シゲキ)

1946年愛知県生まれ。

農学博士(京都大学)、横浜国立大学教育人間科学部教授を経て現在同大学名誉教授。

【研究分野】 木材の防腐・防蟻処理技術とその耐候性、劣化診断。

【主な著書】「木の国の文化と木の住まい」(小原二郎氏、阿部市郎氏との共著)。 その他専門書多数。

お問合せ

お問合せ

03-3837-5825

〒113-0034 東京都文京区湯島

3-39-10 上野THビル