木材博士Dr.矢田の

建築士のための木材講座

第6回 木材の物性と感性

木材の材質を特徴づけるキーワードは、物理学的には「軽量性、多孔性、異方性、断熱性、吸放湿性(調湿性)」、化学的には「親水性、生分解性、可燃性」、生物学的には「資源循環性、多様性、肥大成長(年輪形成)性」などがある。今回は木材の主な特徴を取り上げ、それがもたらす感覚特性を整理する。

(1)木材の物性

軽量性

構造材料の中で木材は際立って軽い(下表参照) 。例えば、密度0.4g/cm3のスギを使うと、10.5cm角、長さ3mの管柱は重さが約13kgとなり、一人で容易に持ち運びできる。

| 材 料 | 密 度(g/cm3) | 熱伝導率(kcal/m・h・℃) |

|---|---|---|

| スギ | 0.38 | 0.08 |

| ヒノキ | 0.43 | 0.09 |

| コンクリート | 2.21 | 0.95~1.4 |

| 板ガラス | 2.54 | 0.86 |

| 鋼材(鉄) | 7.86 | 38.8 |

| アルミニウム合金 | 2.71 | 181 |

| 乾いた空気 | ― | 0.02 |

多孔性

木材は多孔体で空隙率は60~80%に達する。すなわち、多量の空気を内蔵する材料なので、乾燥材の熱伝導率は著しく小さい。

異方性

木材はハニカム構造体なので物性は異方性を示す。例えば、圧縮強度を取り上げると、繊維直角方向の強度は繊維方向の1/10~1/20に過ぎない。したがって、木材は樹幹の軸方向(繊維方向)の強さを生かした使い方をするのが基本原則である。

注1)前回の講座で「目切れ材を用いた根太の折損」を紹介したが、これも強度異方性による。

注2)合板は薄板を直交に配置して貼り合わせた材料なので、繊維方向と繊維直角方向の強度異方性はほとんど無視できる。それ故、耐水合板は構造用(耐力壁)の面材として使用できる。

異方性は乾燥に伴う収縮においても顕著である。接線(板目)方向の収縮率は、半径(柾目)方向の2~3倍に達する。着色塗装した羽目板は、使用中にしばしば目地が空いて基材色が露呈することがあるが、これは板目板の乾燥収縮によるものである。なお、繊維方向には収縮しないので、柱の長さは乾燥しても変わらない。

吸放湿性

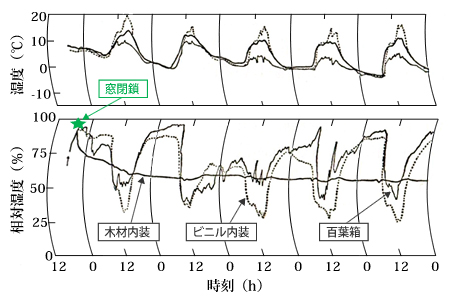

木材は親水性高分子で構成されていて、しかも半連続性多孔体なので、高い吸放湿性を備えている。その結果、木造空間においては、空気中の湿度が高くなると水蒸気が木材に吸収され、空気中の湿度が低下すると木材中に吸収されていた水蒸気が放出されるので、室内の湿度は安定的な状況を維持することになる (図1)。

図1 室内の温湿度変化(則元、山田の文献より)

多様性

生物材料である木材は物性も多様性に富んでいる。換言すると、ばらつきが大きい。同じ樹種でも産地により材質にはばらつきがある。例えば、木曽ヒノキと吉野ヒノキを比べると、前者は後者よりも気品のある白さが際立っているが、芳香は後者の方が際立っている。芳香成分の含有量の差は、防カビ・防ダニ・防腐性能の差にも繋がっている。従来から木造建築に関して「地産地消」という言葉がある。これは「地域特有の自然環境に対応して育った木で家を建てると、環境条件が同じなので長持ちする」という考え方に立脚している。

(2)木材と感性

木の色

辺材はどの樹種も清潔感のある白色である。一方、心材は樹種固有の色彩を持つが、それらは全て暖色系であって、寒色系の木は存在しない。光の分光反射率を見ると、紫外線はほぼ吸収し、可視光線の反射率は次第に増加して最大80%程度に達する (図2) 。屋外ではこのままでは「やや眩しい」ので、一般に木造外壁は褐色系塗装で反射率を制御している。

図2 各種材料の分光反射曲線

(日本木材学会編「素晴らしい木の世界」より)

木の模様

木の模様は主に年輪により形成される。柾目の直線模様はスッキリしたイメージを、板目の曲線模様は柔らかなくつろぎを私達に与えてくれる。 筆者は幼少時を築70年の民家で過ごしたが、布団の中から見上げた天井の板目模様は今でも鮮明に記憶している。そのポイントは「適度な揺らぎを持ちつつ決して交差することのない並列曲線群」である。現代人は四角い格子空間の中で暮らしているが、本来、人類の巣はもっと丸みを持ったものだったのではないか?

木の香り

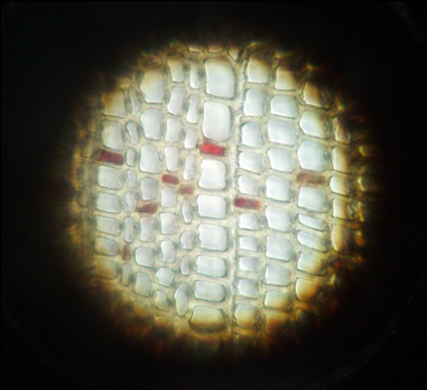

木には特有の香りがある。とくにヒノキは、揮発性精油成分(主にテルペン類)が快適な芳香を放ち、しかも防カビ・防ダニ機能を併せ持つため、日本人に好まれている。 有効成分の多くはマイクロカプセル状の樹脂細胞に内包されているため、香りは徐放性で効果が長持ちする (写真1)。

写真1 ヒノキの樹脂細胞

(細胞の内腔に精油が詰まっている)

木の接触感

辺材はどの樹種も清潔感のある白色である。一方、心材は樹種固有の色彩を持つが、それらは全て暖色系であって、寒色系の木は存在しない。光の分光反射率を見ると、紫外線はほぼ吸収し、可視光線の反射率は次第に増加して最大80%程度に達する (図2) 。屋外ではこのままでは「やや眩しい」ので、一般に木造外壁は褐色系塗装で反射率を制御している。

プロフィール

矢田 茂樹(ヤダ シゲキ)

1946年愛知県生まれ。

農学博士(京都大学)、横浜国立大学教育人間科学部教授を経て現在同大学名誉教授。

【研究分野】 木材の防腐・防蟻処理技術とその耐候性、劣化診断。

【主な著書】「木の国の文化と木の住まい」(小原二郎氏、阿部市郎氏との共著)。 その他専門書多数。

お問合せ

お問合せ

03-3837-5825

〒113-0034 東京都文京区湯島

3-39-10 上野THビル