木材博士Dr.矢田の

建築士のための木材講座

第7回 ハートを射抜く矢

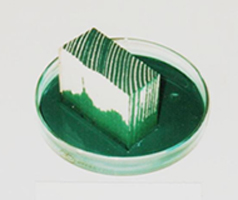

この木工品 (写真1) には木材の本質的な特徴が隠されているので、今回はその機構を明らかにするとともに、その応用について記述する。

写真1 ハートを射抜く矢

(1) ハートはどのように彩色したのか?

木材はストロー状の細長い紡錘形細胞の集束体で、乾燥した木材の細胞内腔は空間になっている。したがって、乾燥材の木口面を着色液体に接触させると毛細管現象によって木材中に液体が浸透する (写真2参照。その際の液体の表面張力は接触角が90度未満になるよう、あらかじめ調整しておく)。これにより、木材は表面だけでなく内部も金太郎飴状に着色されるので、乾燥後に形状を整えて孔をあければ、ハートの完成である。

上記のように、木材の木口面は液体が浸透しやすい。したがって、屋外や浴室に使われる木材の木口端付近は水の侵入・滞留による劣化(カビや腐朽など)を生じやすい。そこで、あらかじめ木口面に撥水機能の高い塗料を塗っておくと、木口端付近の劣化を抑制することができる (写真3)。

図1 登呂遺跡の高床式倉庫

(関野克博士による復元図)

写真1 吉野ヶ里遺跡の物見櫓

(2)矢はどのようにハートを貫通したのか?

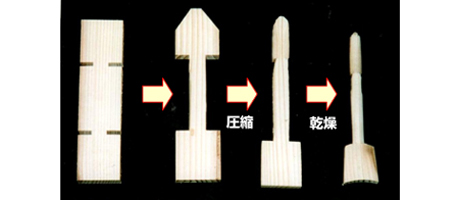

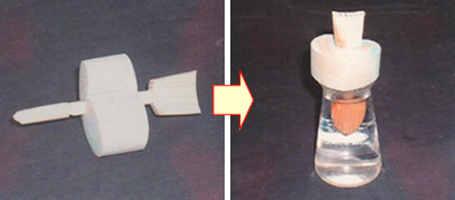

矢は、切断してハートの孔に通した後に接着して元の形状に戻したまがい物ではない。鏃(やじり)を無理やり孔に押し込んで作ったものでもない。実際には、鏃の部分を圧縮して仮固定し、穴を通した後に再び元の寸法に回復させたものである(写真4~5) 。どうして、このような加工が可能なのか? その機構を以下に概説する。

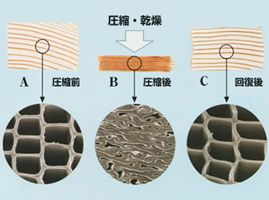

木材の組織はストロー状細胞の集束体(ハニカム構造体)である。このような構造体は縦方向の外力に対してはめっぽう強いが、横方向から加わる外力に対しては極めて弱く、容易に変形してしまう。今回の矢は、この性質を利用している。ただし、①木材を破壊せずに横方向に大きく圧縮する、②除荷しても縮んだままの状態を維持する、③ハートの孔に通したあとに元の寸法に戻すことができなければ、課題は解決しない。そのために、まず矢を熱湯で煮沸して木材成分の一部(ヘミセルロースとリグニン)を軟化し、次に万力を用いて熱いうちに鏃を横圧締し、最後に圧締したまま乾燥すると、鏃は収縮したまま仮固定される(写真4)。そして、ハートの孔に通した後、鏃をお湯に漬けると仮固定が解除され、鏃が元の形状に戻る(写真5)。

写真4 矢の加工プロセス

(右端:仮固定された鏃)

写真1 吉野ヶ里遺跡の物見櫓

これで、ハートを射抜く矢の完成である。この間の木材組織の変形の様子を(図1)に示す。

図1 熱水下での木材組織の横圧縮と回復の様子

(木材学会編:すばらしい木の世界より)

(3)形状記憶材料としての木材とその応用

水と熱の影響を受けると木材は形状記憶材料のような挙動を示すが、その秘密は細胞壁の構造にある。細胞壁を構成する高分子は、単純化するとセルロース集束体とそれを取り巻くマトリックス成分(ヘミセルロースやリグニン)で成り立っていて、前者は熱水に触れても軟化しないが後者は熱水で軟化する(ただし、流動化には至らない)。したがって、熱水条件下で外力を加えるとセルロース集束体は弾性的な大変形が可能になる。そして、温度低下と乾燥によってマトリックスがガラス状態に戻ると変形は仮固定される。しかし、セルロース集束体は弾性的な力を蓄えたままなので、再び熱と水分を与えると弾性エネルギーが開放されて元の形状に戻る。

以上が「ハートを射抜く矢の種明かし」であるが、この技術は木造建築の継手や仕口にも応用可能である。施工現場における構造部材の接合は、組立て容易で仕上がり強固でなければならない。例えば、仕口に多用されているほぞ接合の場合、プレカット工程で「ほぞ」に熱圧縮(アイロンがけ)を施しておけば、施工現場で「ほぞ穴」に挿入しやすくなる。そして、組立て後に接合部をほんの少し湿らせれば仮固定が開放されて接合部が緊結されるので、地震時の引抜け耐力の向上に繋がる。現在、耐震に関して補強金具ばかりがもてはやされているが、木材自身が本来持っている機能を引き出す知恵も必要ではないか?

プロフィール

矢田 茂樹(ヤダ シゲキ)

1946年愛知県生まれ。

農学博士(京都大学)、横浜国立大学教育人間科学部教授を経て現在同大学名誉教授。

【研究分野】 木材の防腐・防蟻処理技術とその耐候性、劣化診断。

【主な著書】「木の国の文化と木の住まい」(小原二郎氏、阿部市郎氏との共著)。 その他専門書多数。

お問合せ

お問合せ

03-3837-5825

〒113-0034 東京都文京区湯島

3-39-10 上野THビル