木材博士Dr.矢田の

建築士のための木材講座

第8回 木材の強度特性

この木工品 (写真1) には木材の本質的な特徴が隠されているので、今回はその機構を明らかにするとともに、その応用について記述する。

(1) 強度異方性

既述のように木材は異方性材料なので、弾性率・強度等の力学的性能も方向によって異なる。もちろん、力のかかり方によっても異なる (図1)。したがって、木材を構造部材として利用する時は、繊維方向の強さをうまく活かした使い方をしなければならない。

図2 は、小学校の図画工作の教科書に掲載された木取り図である。もちろん、これは無垢の板からの木取りを想定したもので、強度的に見てどちらが良いかを問いかけている。強度異方性の意義を思考させる優れた教材である。

図1 木材の強度異方性

(中学校技術家庭科の教科書より)

(2)強度のバラツキとその対策

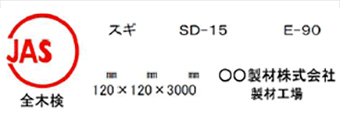

木材は生物資源であるため、元来、ばらつきの大きい材料である。このため、昔から用途に応じた選別が行われて来た。例えば、社寺建築では経験豊かな大工棟梁による厳しい選別が実施され、耐用年数の長い大型建築物が造られたことは周知の事実である。 目視による選別(等級区分)の伝統は現在まで引き継がれているが、工学的な性能表示が求められる現代にあっては、これだけでは十分でない。そこで、最近は強度性能を非破壊試験機によって等級区分したMSR製材(Machine Stress Rated Lumber)が普及しつつある。これは、強度と高い相関のある曲げ弾性係数を一本ごとに機械を用いて測定し、その値から強度を推定して等級区分した製材品で、JASの針葉樹構造用製材ではE50からE150まで6段階に区分している。設計者はこの数値を参考にして構造材料を選択することができる (表示例:図3の中の E-90)。

注)現在の木造では、強度的なバラツキの少ないエンジニアードウッド(構造用集成材・LVLなど)が多く使われているが、これらの木質建材については別の機会に整理する。

図2 丈夫な構造体を作るための木取り

図3 JASマークの表示例

(3)含水率の影響(乾燥材使用の薦め)

木材の強度は、含水率によって大きく変動する(図4)。この図から明らかなように、木材は乾燥状態が維持されてこそ強度を担保できる。したがって、木材は建築当初から乾燥材を使用し、その後も漏水・結露など木材含水率が高くなるような状況を作らないよう維持管理することが大切である。

既存の木造住宅の劣化調査に出かけると、1階の床の歩行たわみをしばしば経験する。原因を調べてみると、床下湿気を吸収して根太の含水率が高くなり、その結果、曲げ弾性率が低下したためと推定されるケースが多い。木造住宅にとって、これは極めて不都合な事態であり、補修に当たっては床下環境の改善が前提になる。

製材JASでは木材の乾燥レベルを表1のように区分しているので、設計者はこの数値を参考に材料を選択することができる(表示例:図3の中の SD-15)。

現在の木造建築は機械プレカットの普及も相俟って、柱や梁などの構造部材は乾燥材(KD材)使用が常識となっているが、それ以外の部材にはまだ未乾燥材(グリーン材)も多く使用されている。なるべく、造作材を含め全ての部材に乾燥材の使用が望ましい。その理由は、例えば仕上げ塗装をするとき、木材が未乾燥だと塗料がうまく付着しなかったり、内部に浸透しなかったりして塗装障害を生じるからである。塗装作業において表面は「水濡厳禁」なので、建物の外壁やエクステリア製品の場合、降雨時及び降雨直後の塗装作業は避けなければならない。

図4 木材の強さの含水率依存性

木材の強度は、含水率によって大きく変動する(図4)。この図から明らかなように、木材は乾燥状態が維持されてこそ強度を担保できる。したがって、木材は建築当初から乾燥材を使用し、その後も漏水・結露など木材含水率が高くなるような状況を作らないよう維持管理することが大切である。

既存の木造住宅の劣化調査に出かけると、1階の床の歩行たわみをしばしば経験する。原因を調べてみると、床下湿気を吸収して根太の含水率が高くなり、その結果、曲げ弾性率が低下したためと推定されるケースが多い。木造住宅にとって、これは極めて不都合な事態であり、補修に当たっては床下環境の改善が前提になる。

製材JASでは木材の乾燥レベルを表1のように区分しているので、設計者はこの数値を参考に材料を選択することができる(表示例:図3の中の SD-15)。

現在の木造建築は機械プレカットの普及も相俟って、柱や梁などの構造部材は乾燥材(KD材)使用が常識となっているが、それ以外の部材にはまだ未乾燥材(グリーン材)も多く使用されている。なるべく、造作材を含め全ての部材に乾燥材の使用が望ましい。その理由は、例えば仕上げ塗装をするとき、木材が未乾燥だと塗料がうまく付着しなかったり、内部に浸透しなかったりして塗装障害を生じるからである。塗装作業において表面は「水濡厳禁」なので、建物の外壁やエクステリア製品の場合、降雨時及び降雨直後の塗装作業は避けなければならない。

| 品 目 | 含水率基準% (表示値以下) |

表示記号 | |

|---|---|---|---|

| 造作用製材 | 仕上げ材 | 15,18 | SD15,SD18 |

| 未仕上げ材 | 15,18 | D15,D18 | |

| 目視等級区分構造用製材、機械等級区分構造用製材 | 仕上げ材 | 15,20 | SD15,SD20 |

| 未仕上げ材 | 15,20,25 | D15,D20,D25 | |

| 下地材 | 仕上げ材 | 15,20 | SD15,SD20 |

| 未仕上げ材 | 15,20 | D15,D20 | |

| 広葉樹製材 | 10,13 | D10,D13 | |

| 枠組壁工法構造用製材 | 19 | D | |

プロフィール

矢田 茂樹(ヤダ シゲキ)

1946年愛知県生まれ。

農学博士(京都大学)、横浜国立大学教育人間科学部教授を経て現在同大学名誉教授。

【研究分野】 木材の防腐・防蟻処理技術とその耐候性、劣化診断。

【主な著書】「木の国の文化と木の住まい」(小原二郎氏、阿部市郎氏との共著)。 その他専門書多数。

お問合せ

お問合せ

03-3837-5825

〒113-0034 東京都文京区湯島

3-39-10 上野THビル