ちょっと気になる木の話

第2回 ウッドデッキ

洋風の住宅に広がる庭。

ウッドデッキは外観をナチュラルなイメージにし、木のぬくもりを与えてくれます。

ゆったりとリラックスできる空間は、日常にちょっとしたゆとりや豊かさを与えてくれそうですね。

最近では和風住宅にも合うようにデザインされたものも見受けられます。

それだけニーズが高まってきていると言えるかもしれません。

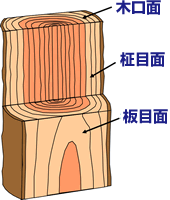

木は場所によって名前が違う

木材は木の切出し方によって異なる名称がついています。

それぞれに特徴があって使い方も違ってくるため、区別する必要があるのです。

柾目は木の中心を通る線で製材しなければいけませんから、切出せる量が少なく高価です。年輪の筋に沿って割れやすくなりますが、木目がきれいに通った美しい意匠は柾目材だけのものです。

一方、板目の特長は強いことです。面への荷重に対する強度が求められるウッドデッキでは、板目が使われることが多いといえます。

ウッドデッキの床板

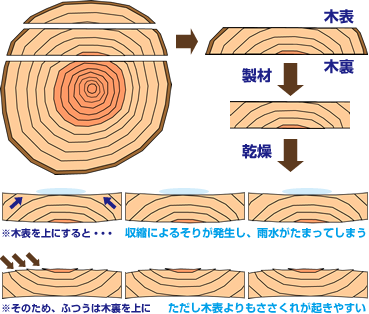

板目材の特徴のひとつにそりの発生があります。乾燥しないうちに製材した材は、十分に乾燥した後に製材した場合よりそりが大きくなります。

ウッドデッキに床板として使用する場合、ふつうは木裏を上面にして組み付けます。木表を上面にすると、そりによって生じた凹部に雨水がたまり、傷みが早くなってしまうからです。

ただ木裏の欠点は、木表よりもささくれが起きやすいことです。この点を踏まえ、あえて木表を上にすることもあります。

ウッドデッキに使用される材種

【例1 ウリン】

ウッドデッキとして使われる環境は、木材にとっては非常に厳しいといえます。

そこで耐久性の高い材が選ばれます。

ウリンは代表的な「ハードウッド」と呼ばれる材で、アイアンウッド(鉄の木)といわれるほど丈夫です。

非常に硬くて重いため加工が難しく、高価です。また比重が高く液体が浸みこみにくいため、どちらかといえば塗料の効果が発揮されにくいといえます。

【例2 サイプレス】

例1に比べて比重は低くなりますがその分加工性は良くなります。白蟻に対する耐性が高いといわれます。

【例3 レッドシダー】

一般的にはヒノキ科の米スギのことを指し、住宅用の建材として広く使われています。耐久性と加工性のバランスに優れた材。

【番外 薬剤処理材】

材種によらず、木材の防腐対策として薬剤による処理がされている場合があります。

この場合、含浸タイプの塗料では塗料が浸みこまずに効果を得にくく、塗膜タイプの塗料では薬剤に含まれる水分が塗膜のふくれを引き起こしたりする場合があります。

いずれも十分に乾燥させてから塗装してください。

※各樹種の記述は一般的な傾向であり学術的/専門的評価ではありません。また同じ樹種でも産地や加工法にて性質が異なります。ご使用の際は入手元にご確認をお願いいたします。

ウッドデッキと塗料

【ウッドデッキとして使われる環境は、なぜ木材にとって厳しいのでしょうか。】

それは太陽の光をさえぎるものがなく、平面を構成しているためです。

木材を劣化させる主な要因は日射(紫外線)と水(雨水、湿気)です。

屋根がなく、軒の外に設けられるウッドデッキは、住宅の屋根に次いでもっとも日射と水にさらされます。

前田工繊産資が考える木材保護塗料に求められる主な性能は次の通りです。

・日射から守る耐紫外線性

・水分から守る通気性、透湿性

・さまざまな部位や材種に塗れる塗装性、効果を発揮するための含浸性

・安全性

+塗料としての意匠性能、木を生かす付加価値

【ではウッドデッキを守るためにもっとも重要視しなければならない点は何でしょうか?】

平面であることは雨水が落ち切らずに濡れた状態が続きやすく、地面に近いところに設置される環境は土中の湿気に常にさらされていることになります。木は含水率が高い状態ではカビや腐朽菌がすぐに繁殖してしまいます。こうしてみると、ウッドデッキは住宅の中でもっとも過酷な使われ方をされているのかもしれません。

この環境において木を守るするためにもっとも重要なのは、木が腐ってしまう大きな要因である含水率を低く保つことです。

木の香りを感じられるほどの通気性をもつノンロットは、木が本来もっている水分を放出する力、調湿性を損ないません。これによりできるだけ乾燥した状態を保ち、木を保護するのです。

しかしながら木材にとっての厳しい環境は塗料にとっても同様です。劣化の度合いを見ながら早めのメンテナンスを行うことが長く付き合うコツといえるでしょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。

内容に関して、ご感想・ご意見等ございましたら以下「資料請求・お問合せ」の「お問合せ」欄にご記載ください。

追って返信させていただきます。

お問合せ

お問合せ

03-3837-5825

〒113-0034 東京都文京区湯島

3-39-10 上野THビル