ちょっと気になる木の話

第3回 木材塗料の塗装

ご要望の多い実際の塗装事例をご紹介します。木材保護塗料の塗装工程と仕上がりのご参考にご覧ください。

(※実際の塗装工事に必要な管理項目をすべて網羅しておりませんのでご注意ください。)

木材塗料の塗装

戸建の小さな階段の踏板を塗装します。今回は約3年前に塗装した箇所の塗り替えです。

図1は塗装前の板です。パインのツーバイフォー(2×4)材、サイズは約38mm×89mm×1820mm、数百円で手に入ります。高価な高密度木材は加工するのが大変ですが、これならのこぎりで簡単にカットできます。ただし、このままでは外観も不満ですし、カビや腐りが心配です。木材保護塗料で保護すると同時に、お好みの色に仕上げてみましょう。

図2は今回塗装する板です。約2年前に塗装したものです。乾燥収縮によるひびが生じ、土で汚れ、色も薄れてきました。階段の踏板ですから頻繁に靴で踏まれる環境にあり、通常より早めの塗り替えをします。

図1 塗装前の板

図2 塗装後約3年を経過した板

塗装工程は以下の通りです。

塗装工程

① 塗料の選定

② 選定した塗料の使用方法、注意事項の確認

③ 準備

④ 下地処理

⑤ 周囲の養生

⑥ 塗装

⑦ 乾燥

⑧ 片付け

① 塗料の選定

塗料は木材保護塗料ノンロット205NZカラーシリーズを選定しました(図3)。

※以下、斜体箇所はノンロットの解説です。

図3 木材保護塗料

② 選定した塗料の使用方法、注意事項の確認

製造元が発行する資料または製品に記載されている使用方法や注意事項を事前に確認してください。性能、仕上がりはもちろん、塗装する場所によっては作業開始から完成までの通行ができなくなったりしますので、乾燥時間も確認しましょう。

③ 準備

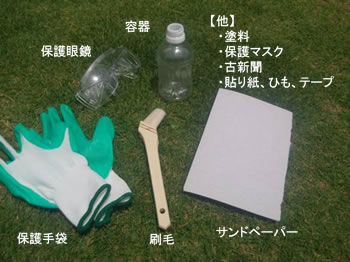

塗装する前に使用するものを準備します。

特に、安全のための保護具は②で確認した使用方法や注意事項を踏まえて準備します。ここに示したもの以外にも必要なものがある場合がありますのでよく確認してください(図4)。

保護具を選ぶ一般的なポイントをいくつか挙げます。

・手袋

軍手よりもビニールやゴム製のものを使用しましょう。こぼれた塗料がしみ込んでしまうと手を保護できません。図4の手袋は樹脂をコーティングしてあるタイプです。なお、使用する塗料で溶けないことを確認してください。

・眼鏡

油性、水性等の分類に関わらず使用することが望ましい保護具です。

容器は市販で塗装用のものがありますが、塗料に溶けない材質のもので代用することもできます。

今回用意したサンドペーパーは少し粗めの#120番です。

塗装する木材が濡れていると作業はできません。もし雨などで濡れた場合は3日程度の乾燥期間が必要です。

図4 用意するもの

図5 研磨作業

④ 下地処理

サンドペーパーで汚れや劣化した塗料を落とします。研磨作業時も、木の繊維などから手を保護するために保護手袋をしましょう。研磨は研磨跡が残らないように注意し、木目に沿って研磨してください。

汚れがひどい場合は、サンドペーパーをかける前に水洗いやカビ取り、漂白などの前処理を行う場合もあります。降雨時と同じく、水で濡れた場合は3日程度の乾燥期間が必要です。

実際の研磨の程度は図5~8に示すとおりです。今回はあまり劣化が進んでいなく、研磨後のサンドペーパーの汚れも軽微です(図6)。

研磨後、研磨粉を除去して下処理工程は終了です。

[所要時間の目安 : 約5~10分]

研磨前後を比較してみると汚れや劣化した塗料が除去されているのがよくわかります(図7、8)。

既存の塗料が造膜系塗料(塗膜を形成する塗料)で塗膜が劣化している場合、処理せずに塗り重ねることは基本的にはできません。劣化した既存塗膜を除去する必要があります。

なお、この状態では木材を保護する機能が失われていますので、すみやかに木材保護塗料を塗装してください。

図6 研磨後

図7 研磨前後の比

図8 研磨後

⑤ 周囲の養生

周囲に塗装したくない、あるいは汚したくないものがある場合は、塗料がつかないように養生します。

⑥ 塗装

塗装する面積に適切な量を別容器に移します。原則として一度容器から出した塗料が余っても、元の容器に戻すことはしません。主な理由は不純物の混入を避けるためです。塗装する刷毛にはいろいろな不純物が付いてしまいます。ですから刷毛を元の容器に直接入れることはせず、少なめに取り出して使い切るようにします(図9)。

顔料などの成分が容器の中で沈んでいますので、撹拌棒で缶底からよく撹拌してください。撹拌が不十分だと設定した色が出ないなどのトラブルになります。

刷毛は使う前によくもみほぐし軽く毛をむしります。抜けた毛が塗装面に残って仕上がりが悪くなるのを防ぐためです。

刷毛は柄の真中から少し上のあたりを軽く握ります。

塗装の基本は、毛の弾力を意識しながら最初に刷毛を置いた位置から左右へ折り返し、元へ戻って刷毛を塗装面から放します(図10)。

通常の塗装では塗料をある程度配ってから塗り広げますが、木材保護塗料では塗り広げる前にしみ込んで塗りむらになることがあります。特に吸い込みの良い木材に塗る場合は、一度塗料がしみ込んでしまうと後から伸ばすことができません。最初は刷毛に含ませる塗料を少なめにし、吸い込みの状態をみながら、むらにならないよう木目に沿って塗り進めます。

塗りやすさ、むらになりにくさも塗料の性能の一つです。この点は使ってみないとわからない性能ですが、塗料を選ぶときの重要な要素となります。

ノンロットの塗りやすさ、むらになりにくさは専門業者さまからもご評価が高いポイントです。なお、ノンロットシリーズの場合は塗布量が多すぎると乾燥不良などのトラブルとなりますのでご注意ください。塗料の吸い込みの状態を確認しながら2回塗りします。

また、作業中は常に体調に留意してください。油性に限らず、水性や自然系の塗料でも溶剤を含むものが少なくありません。無理をせずに定期的に休憩をとりながら作業します。

[所要時間 : 約10分/塗装1回当たり]

※以下、斜体箇所はノンロットの解説です。

図6 研磨後

図7 研磨前後の比

図8 研磨後

⑦ 乾燥

塗装が終了したばかりの状態では乾燥していない溶剤分が光っています(図12)。状況を把握していない第3者が未乾燥の塗装箇所を踏んだり触ったりしないように、ひもなどで囲いましょう(図13)。 貼り紙をするのもよいです。

ノンロットは比較的乾燥が早く、乾燥工程での臭い抜けが早いというご評価を専門業者さまよりいただいております。 臭いが抜け、乾燥が進むにしたがって使用した木材の元々の香りが戻ってきます。

[所要時間:約1日]

図12 塗装終了

図13 乾燥終了までの養生

⑧ 片付け

塗装した道具は専用の洗浄剤で洗うか、乾燥させてから廃棄します。

塗料の処理は製造元の指示を遵守してください。特に水系塗料の場合、よく確認せずに塗料が付いた刷毛を洗った水を下水などに流してはいけません。よく誤解されますが、水で薄めたり洗ったりできるということと、その水を下水などに流してもいいということはまったく違います。

乾燥を確認したら養生を片付けて完了です。

今回は無垢材の風合いを残すため、木肌を生かすノンロットを使用しました。塗装前と比べると、見違えるほどの仕上がりとなりました。

設計、工程のご検討にお役立てください。

図14 塗装前後の比較

最後までご覧いただきありがとうございました。

内容に関して、ご感想・ご意見等ございましたら以下「資料請求・お問合せ」の「お問合せ」欄にご記載ください。

追って返信させていただきます。

お問合せ

お問合せ

03-3837-5825

〒113-0034 東京都文京区湯島

3-39-10 上野THビル